狭窄症に似た症状を起こす疾患に「脊髄梗塞」という病気があります。発症率は10万人に1人という希少疾患ですが、「体操のひろみちお兄さん」こと佐藤弘道さんが発症したというニュースで病気を知った人もいるかもしれません。脊髄イコール神経というイメージの方も多いかもしれませんが、実は脊髄にも血流があり、そこの動脈(前脊髄動脈)が詰まると狭窄症に似た痛みや神経症状が起きます。今回はそんな脊髄梗塞について原因から治療方法までご紹介します。

<コラム監修者>

田中聡(たなか さとし)

表参道総合医療クリニック院長

大阪医科大学医学部卒業。救急車搬送が日本で一番多い「湘南鎌倉総合病院」や「NTT東日本関東病院」にて脳神経外科医として脊椎・脊髄疾患、脳疾患、がん患者の治療に従事。その後、稲波脊椎関節病院で脊椎内視鏡、森山記念病院で脳・下垂体の内視鏡の経験。様々な患者様を診療するようになりました。しかし、脳出血や脳梗塞の方は、手術をしても脳機能自体は回復しないため、麻痺は改善しません。また腰痛が改善しなかったり、手術後も痛みやしびれが残る後遺症に悩まされている患者様を見てきて、「現代の医療では解決できない問題を治療したい」と表参道総合医療クリニックを開院しました。開院後、多数の腰痛日帰り手術や、再生医療などを行い、多方面から高い評価をいただいています。

◆目次

1.脊髄梗塞とは

2.脊髄梗塞の原因

3.脊髄梗塞の症状

4.脊髄梗塞の一般的な治療方法

5.再生医療「幹細胞治療」を使った脊髄損傷後遺症の治療

6.当院の幹細胞治療の流れ

7.費用について

8.幹細胞治療のメリットとデメリット

9.まとめ

┃1.脊髄梗塞とは

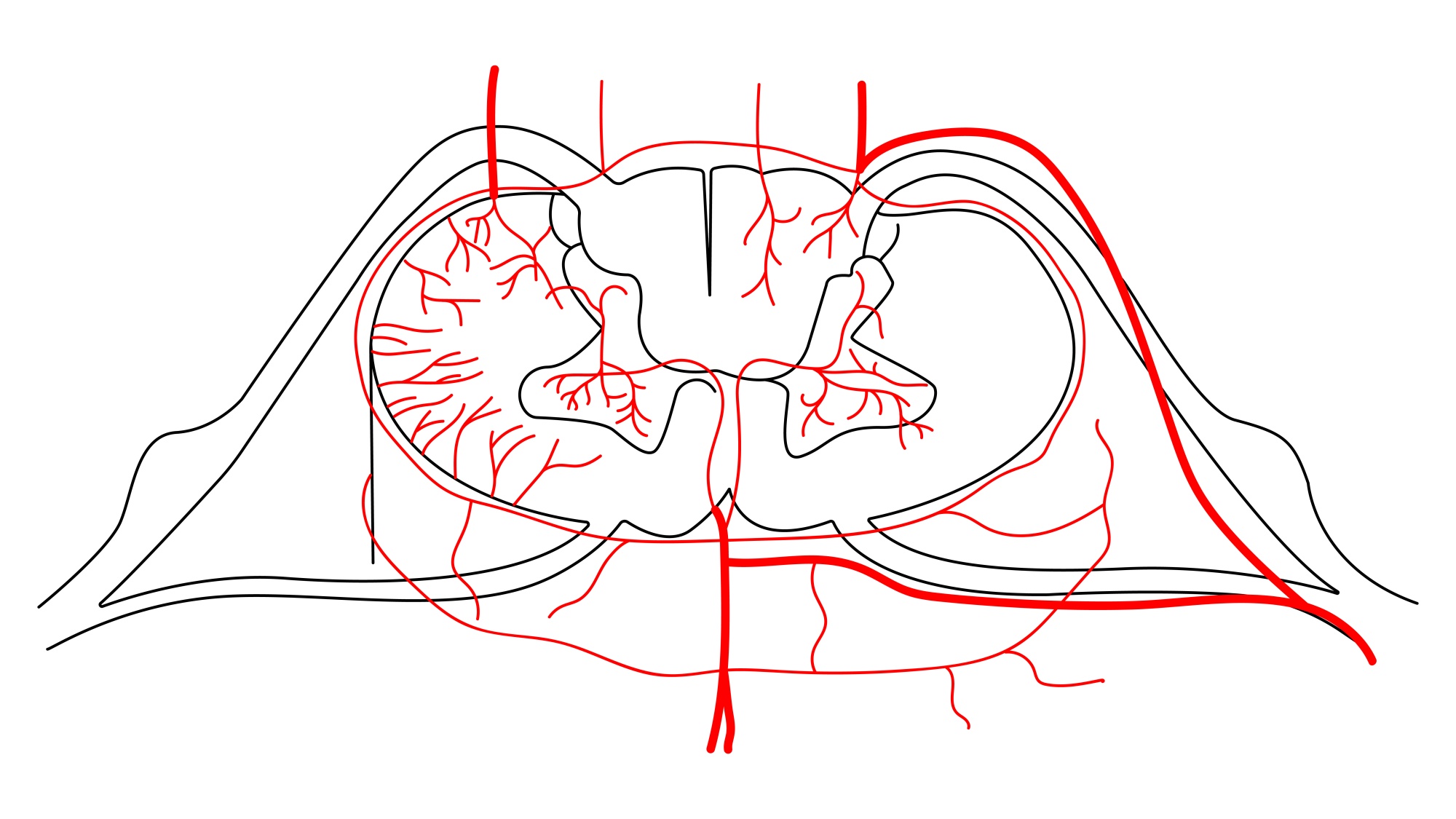

脊髄梗塞とは、脊髄の血管が詰まることで起こる病気です。脊髄の血流が妨げられると、周囲の神経細胞が酸素や栄養を得ることができなくなり、壊死してしまいます。すると、脊髄神経の機能が失われてしまい、体には麻痺や感覚障害などの症状が発現します。

<脊髄とは>

人間の体は脳から指令が出ることで、手を動かしたり、歩いたりしています。その指令を伝えるために重要な役割を担っているのが脊髄です。

脊髄とは背骨の一部である脊柱の中にある長い神経の束で、脳と直結しています。体の各部位からの感覚を脳に伝えたり、脳から出された指令を全身に伝える役目を果たしています。このほか熱い鍋に触った時に瞬間的に手をひっこめたり、目の前に物が飛んできたときに目をつぶるなど脳の代わりに運動指令を出して危機を回避する機能も担っています。

脊髄を構成しているのは神経と骨だけではありません。「前脊髄動脈」と「後脊髄動脈」という大きな血管が通っており、ここから酸素を各組織に供給しています。特に前脊髄動脈は脊髄の前方にある組織の約3分の2の領域に栄養を供給する重要な血管。首辺りは数本の栄養動脈で、胸辺りは1本の太い栄養動脈で構成されています。

┃2.脊髄梗塞の原因

脊髄梗塞の原因として、半数程度が大動脈手術の周術期に合併症として発症します。そのほか、脊髄梗塞患者の30%は大動脈瘤やアテローム血栓症、大動脈解離、血管奇形、血管炎、椎間板ヘルニアなどが原因です。残りの20%程度は原因不明とされています。

症状の半数以上は大動脈の病気で占められているため、動脈硬化の進行が脊髄梗塞の発症確率に大きくかかわってくると考えられています。

>>動脈硬化について

┃3.脊髄梗塞の症状

脊髄梗塞の症状は、狭窄症の症状ともよく似ています。特に初期症状で多くみられるのが、突然、背中や首に激しい痛みが出たというもの。人によって「電気が走るような痛み」「ギューッと締め付けられるような痛み」「何かが背中に突き刺さったような痛み」と表現します。

これは脊髄の血液供給が急激に止まることで神経細胞がダメージを受けて起こる痛みだと考えられます。安静にしていても痛みが引かなかったり悪化したりする場合は、すぐに病院に相談することをおすすめします。また発症後は大きな後遺症が残る場合が多いので、早期から治療するとともに、再発予防治療に取り組むことも大切です。

<セルフチェック>

- 突然、背中や首に激しい痛みが出た

- 両側の手足に力が入らない

- 体の感覚がなくなった

- 手足に麻痺が起きた

- 尿が出にくかったり、尿意に自覚できない

┃4.脊髄梗塞の一般的な治療方法

脊髄梗塞の治療で重要なのは、血流を改善すること。進行状況や、症状に応じて治療計画を立てます。ただし、一般的な治療法では根本原因を取り除いた後、ほとんどの患者で後遺症が残ってしまいます。ここでは一般的な治療法についてご紹介します。

<薬物療法>

早期発見した場合は、脊髄梗塞の進行を抑えるために「血栓溶解療法」を行います。血栓溶解療法は、血管に詰まった血栓を溶かす薬を点滴で投与する治療です。脊髄梗塞は発症直後であればあるほど、神経細胞のダメージを最小限に抑え、後遺症を残さずに回復できる可能性が高まります。そのため発症後4.5時間以内に治療開始するのが望ましいです。また治療後は、再発予防のために血液をサラサラにする「抗血小板薬」や「抗凝固薬」を使って血栓が作られないようにします。

<手術療法>

薬物療法や、血管そのものに問題がある場合は手術もあります。大きく2つの術式があります。

| 治療法 | 詳細 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 血管内治療 | カテーテル(細い管)を用いた手術。足の付け根などの血管からカテーテルを挿入。血管内の詰まっている場所まで到達させて、血流を再開させる方法です。 | 体への負担が比較的少ないです。 | すべての症例に適応できるわけではありません。 |

| バイパス手術 | 詰まった血管部分を迂回するようにして、別の血管をつなぎ合わせることで血流を再開させる方法です。 | 血管内治療が難しい症例にも対応できます。 | 体への負担が比較的大きいです。 |

<リハビリテーション>

脊髄損傷を発症した直後は薬物療法や手術療法で治療を行いますが、壊死した神経はもとに戻りません。そのため多くの場合、後遺症が残ってしまいます。そのため、容体が安定してきたら麻痺の残った部分に応じたリハビリテーションを行います。

| 治療法 | 詳細 |

|---|---|

| 理学療法 | 体の動きや姿勢を改善するため、ストレッチや筋力トレーニング、歩行訓練などを行います。 |

| 作業療法 | 日常生活で必要な動作をスムーズに行えるよう、食事や着替え、トイレなどの練習を行います。 |

┃5.再生医療「幹細胞治療」を使った脊髄損傷後遺症の治療

脊髄損傷を発症して治療したとしても、多くの患者が悩まされるのが後遺症です。血流が改善しても、壊死してしまった神経細胞は自然に修復することができません。しかし近年、再生医療の研究が進展し、神経細胞も再生できる可能性が高まってきています。神経細胞の再生には「幹細胞」を使います。

<幹細胞治療とは>

幹細胞は身体の修復や再生が必要なときに自ら細胞分裂を行い、傷ついたり不足した細胞の代わりとなる細胞です。体の修復能力を持つので、これまで難しかったとされる症状も治すことができると注目を集めています。

幹細胞は分裂して同じ細胞を作る能力を持った「組織幹細胞」と「多能性幹細胞」の2種類に分けられます。組織幹細胞の中でも間葉系幹細胞は骨髄や脂肪、歯髄、へその緒、胎盤などの組織に存在する体性幹細胞の一種で、さまざまな細胞へ分化することができます。

変形性腰椎症の治療では、患者自身の体から採取した脂肪細胞をもとに幹細胞を培養。それを静脈投与、脊髄腔内投与で患部に注入し、神経細胞の修復を試みます。

┃6.当院の幹細胞治療の流れ

当院で行っている幹細胞治療の流れを紹介します。幹細胞治療を行う際には、主に下記のような流れで治療を進めていきます。

<①カウンセリング>

事前に服薬情報やMRI画像などをご用意していただいた上で、医師がカウンセリングを行います。体調や既往歴、服薬中の薬、リハビリ状況などを伺います。

<②検査>

感染症の有無を調べるための血液検査や、胸部のレントゲン検査、心電図検査などを行います。

<③脂肪採取>

腹部からごく少量の脂肪を採取します。入院などは不要な場合がほとんどです

<④幹細胞の培養>

脂肪細胞から幹細胞を分離、培養します。培養には約3週間を要します。

<⑤幹細胞の静脈内投与、局所投与>

培養した幹細胞を点滴、局所に投与します。

<⑥経過観察>

その後の効果について定期的に経過観察を行います。

┃7.費用について

当院の治療メニューと料金をご紹介します。

| 項目 | 価格 |

|---|---|

| 医師による診察・カウンセリング | 11,000円 |

| 感染症検査(採血) | 11,000円 |

| 幹細胞点滴(1億個) | 1,650,000円 |

┃8.再生医療のメリットとデメリット

再生医療はさまざまなメリットがある一方、新しい治療であるためリスクも存在します。

<メリット>

- 患者自身の細胞を使っているので安全性が高く、副作用が少ないです

- 今までは対応が難しかった症例も根本的に治療ができる可能性があります

- 入院の必要がなく、外来で治療をすることができます

<デメリット>

- 自由診療のため保険が適応されません

- 新しい治療法のため、長期での体への影響が確認されていません

- 患者自身の再生力を利用した治療法なので、効果が現れるまでに個人差があります

┃9.まとめ

神経細胞のように傷つくと自然に再生しない機能も、再生医療の発展によって回復できるようになってきました。数十年前には「難しい」と断られてしまった症状でも、今では治すことができるかもしれません。脊髄梗塞の後遺症に悩まれている方は、当院にお気軽にご相談ください。

┃YouTubeでも医療知識を紹介しています

今回の内容はYouTubeでも田中院長がお話ししています。そのほかにも様々ありますので、ぜひご覧ください。

東京メトロ

東京メトロ クリニック前にパーキング

クリニック前にパーキング