<コラム監修者>

田中聡(たなか さとし)

表参道総合医療クリニック院長

大阪医科大学医学部卒業。救急車搬送が日本で一番多い「湘南鎌倉総合病院」や「NTT東日本関東病院」にて脳神経外科医として脊椎・脊髄疾患、脳疾患、がん患者の治療に従事。その後、稲波脊椎関節病院で脊椎内視鏡、森山記念病院で脳・下垂体の内視鏡の経験。様々な患者様を診療するようになりました。しかし、脳出血や脳梗塞の方は、手術をしても脳機能自体は回復しないため、麻痺は改善しません。また腰痛が改善しなかったり、手術後も痛みやしびれが残る後遺症に悩まされている患者様を見てきて、「現代の医療では解決できない問題を治療したい」と表参道総合医療クリニックを開院しました。開院後、多数の腰痛日帰り手術や、再生医療などを行い、多方面から高い評価をいただいています。

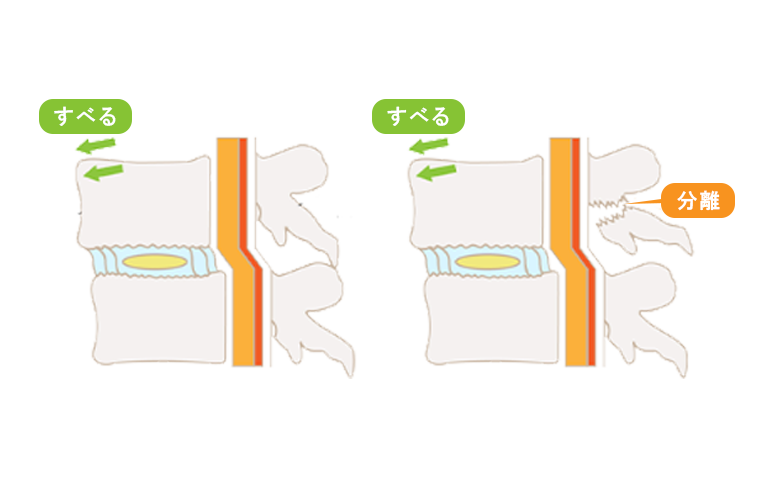

すべり症というのは主に2種類に分けられ、椎体が前の方に滑るの「前方すべり」、椎体自体がズレるのを「すべり症」と呼ばれます。

すべり症になると、「腰痛」、「下肢の痛みやしびれ」、「間欠性跛行」といった脊柱管狭窄症と同じような症状が出てきますが、これは椎体が前に滑ることで神経(脊柱管)が圧迫されるため脊柱管狭窄症と同じ症状が現れます。

●すべり症の不安定性

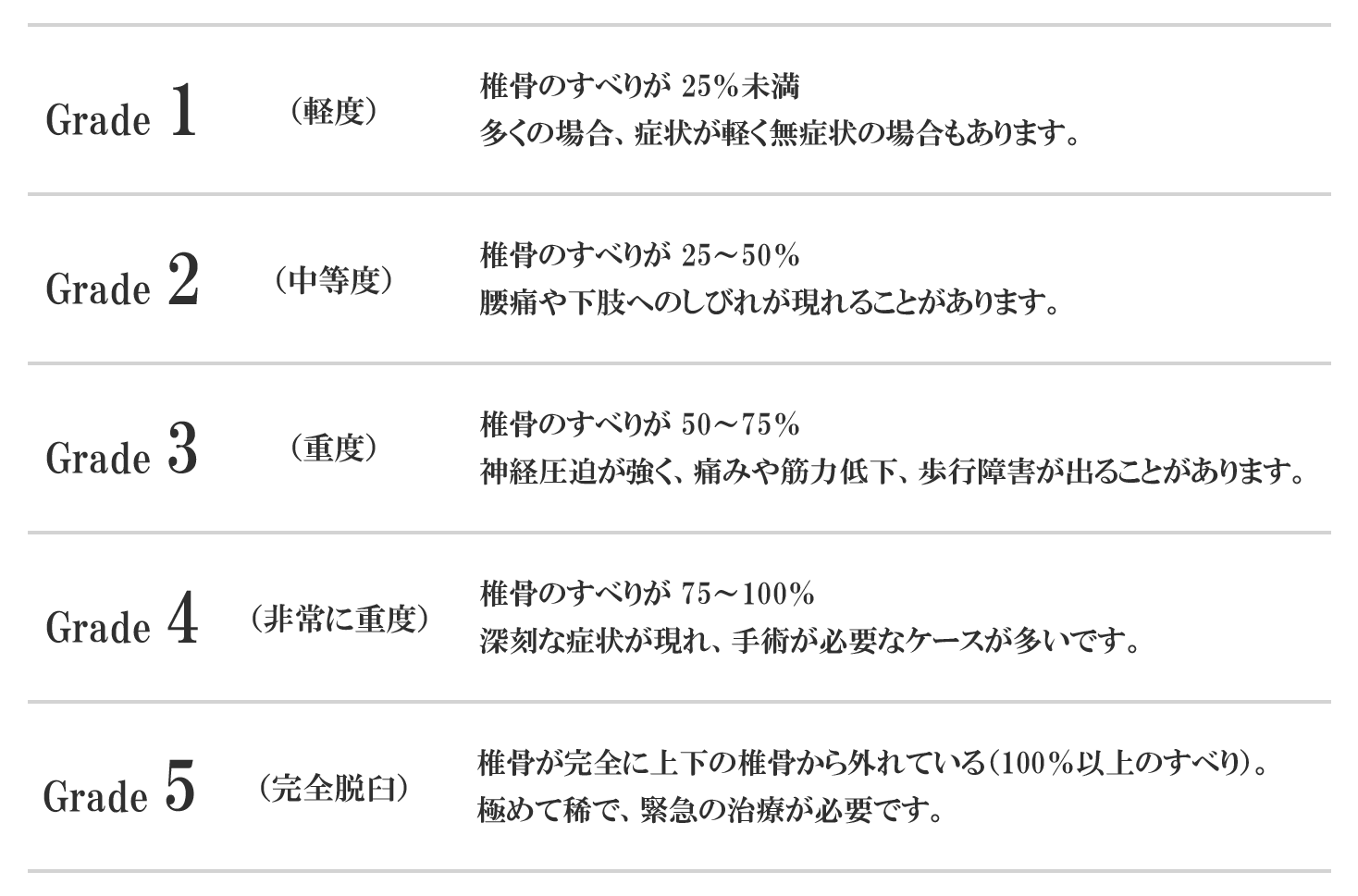

すべり症には椎体の「不安定性(どの程度ズレているか)」を「Meyerding分類」という方法を用いて5段階に評価されます。

上の表のように、傾度が3以上になると症状が強くなり、日常生活に支障が出る場合は手術が検討されます。

すべり症の手術では、従来は「固定術」と呼ばれるボルトを埋め込み、椎体を固定する手術が一般的でした。

しかし、固定術は侵襲性が高い手術であり、長期間の入院を要します。

固定術は、通常全身麻酔で行われるため局所麻酔に比べリスクが上がり、入院期間を要します。

また、骨を取り除きボルトで固定するため、大きな皮膚の切開が必要となります。

こうした体への負担が大きい手術となることや、ボルトを埋め込むことで腰の可動域も狭くなってしまうといったデメリットがあります。

前述したように固定術は、

・全身麻酔で行うため局所麻酔に比べリスクが大きい

・侵襲性が高いため、長期の入院が必要

・ボルトを埋め込むため腰の可動域が狭くなる

といったデメリットがあります。

当院の内視鏡による手術ではこうしたデメリットはなく、体に優しい治療が可能となります。

内視鏡による手術では、切開幅は7mm程度と小さく、通常全身麻酔ではなく局所麻酔で手術を行うため、侵襲性は低く、合併症リスクを軽減し、日帰りでの治療が可能となります。

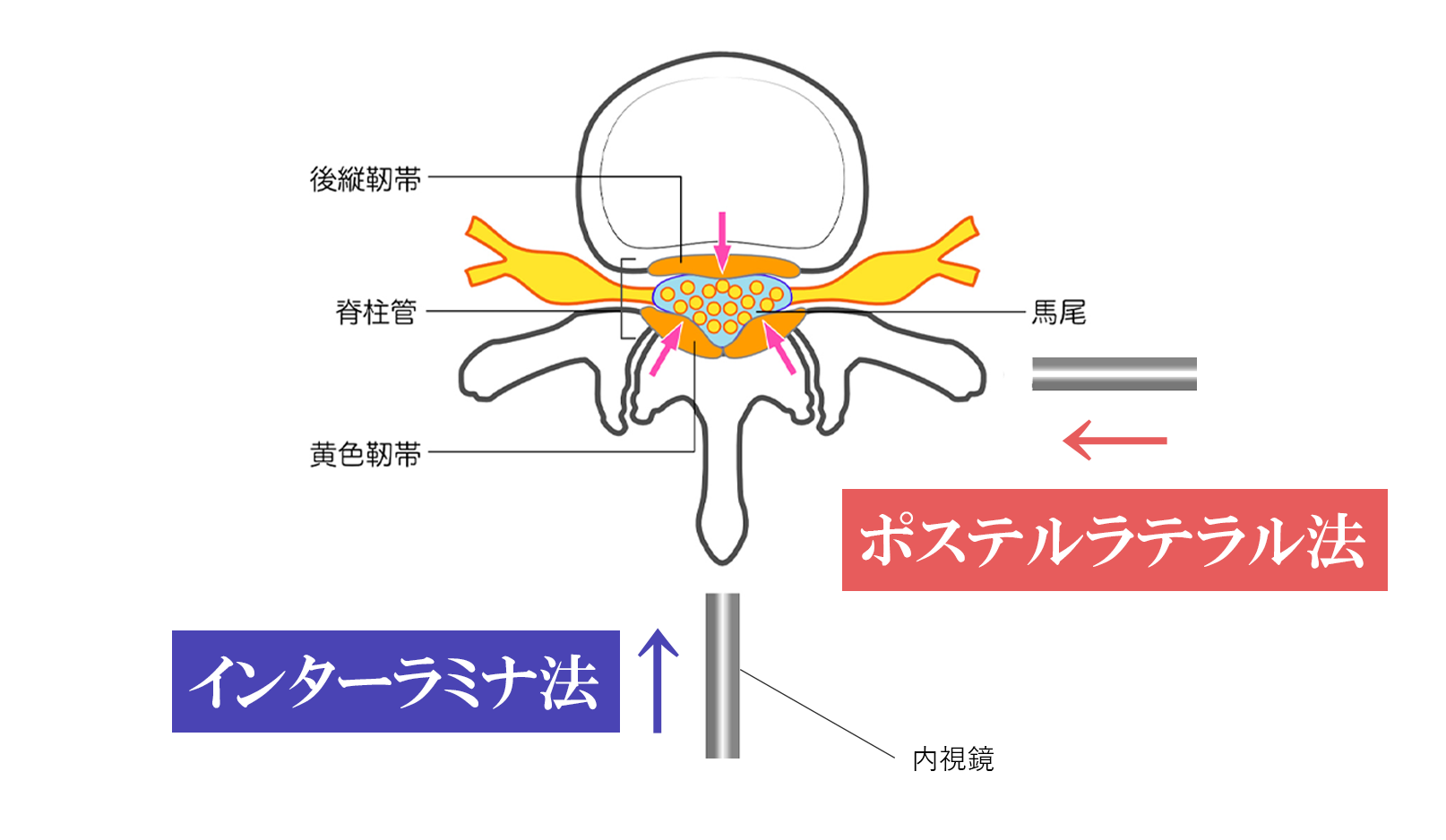

●内視鏡では様々なアプローチ方法がある

脊髄には、幹から枝分かれするように神経が一本一本出ています。

この枝分かれした神経が出るところを椎間孔といい、滑り症とかになると椎間孔が狭くなってきます。

そうすると、枝分かれした神経が圧迫されて神経症状が出てくる場合があります。

このような症状を起こした場合、従来では椎間関節を全て取る必要があり、この関節を取ると骨が不安定になるので固定術が必要でした。

しかし、内視鏡による治療ではさまざな治療のアプローチの仕方があり、正中からアプローチする「インターラミナ法」、横からアプローチする「ポステロラテラル法」といったものがあります。

そのため、正中から行う手術では難しい場合でも、横から圧迫してる骨をドリルで削り、椎間孔を広げる手術が可能となります。

PELは、脊柱管狭窄症内視鏡下手術と呼ばれ、細い内視鏡を使って行うため、低侵襲な治療法となります。手術は日帰りで受けることができるほか、術後の生活への影響も少ないとされています。

今回は「腰部脊柱管狭窄症の再生医療を組み合わせた日帰り治療」についてご紹介しました。

今回のポイントは…

・固定術は、侵襲性が高く、入院期間もあり、腰の可動域が制限されてしまう。

・内視鏡は様々なアプローチが可能なため、すべり症の治療は可能。

・内視鏡による治療は日帰りで行うことができる。

となります。

不安定性が非常に強いものに関してはどうしても固定術が必要になりますが、基本的にはすべり症7割~8割ぐらいは内視鏡で日帰りで治療は可能となりますので、他院ですべり症と診断された方で固定術を検討されている方はぜひ、当院での治療を一度ご検討ください。

東京メトロ

東京メトロ クリニック前にパーキング

クリニック前にパーキング